朝、「もうあと5分だけ!」と布団の中でぐずぐずしちゃいますよね。

あなただけでなく大人になっても朝起きられない人はとても多く、生活習慣の乱れや睡眠の質の低下、病気の可能性も考えられます。

今回、朝起きられないさまざまな原因と対処法をご紹介します。

朝起きられない7つの主な原因!なんと大人の90%以上の人が起きられない!

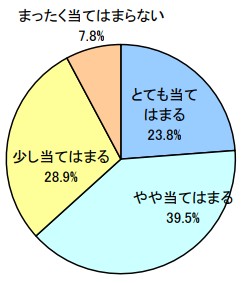

リサーチ会社のマクロミルが2014年10月に全国20歳~59歳男女500名におこなったインターネット調査によると、

「寝起きが悪い(目覚めたときに頭がスッキリしない、疲れが取れていない、だるい…等)と感じることがありますか?」という問いにたいして、

- 「とても当てはまる」:23.8%

- 「やや当てはまる」:39.5%

- 「少し当てはまる」:28.9%

- 「まったく当てはまらない」:7.8%

画像引用:※1

ほとんどの人が程度に差はありますが、大人になっても「寝起きが悪い」と感じているということが明らかになりました。

1.セロトニン不足

「セロトニン」は精神を安定させるホルモンですが、朝の覚醒をうながす役割も担っています。

自然に起きられるように、脳と身体のスイッチを入れてくれるのです。

「セロトニン」は寝ている間はほとんど分泌されず、朝が近づくと分泌量が増えてきて目覚めの準備をしてくれます。

朝になっても分泌量が増えないと脳と身体にスイッチが入らず、寝ている状態のままになるのでスッキリ目覚められなくなります。

2.眠りの質が低下

ぐっすり眠り、朝スッキリ起きるためには、深い睡眠である「ノンレム睡眠」をしっかりとる必要があります。

この「ノンレム睡眠」がしっかり取れていないと、眠りの質が低下し朝の目覚めが悪くなります。

睡眠には、

- 「レム睡眠」……身体が休息している浅い眠り

- 「ノンレム睡眠」……脳が休息している深い眠り

2種類があり、90分ずつ4~5回朝まで繰り返されています。

「ノンレム睡眠」の状態が短く「レム睡眠」の状態が長い睡眠は

- 疲労回復

- 細胞修復

- ストレス消去

など「ノンレム睡眠」時におこなわれている働きができず、朝起きられない原因を引き起こしています。

3.体内時計の乱れ

体内時計とは、1日のリズムを作り出しているものです。

この体内時計により、日中活発に動き夜に身体を休めることができます。

体内時計が乱れると、活動と休息のリズムが狂い、夜に眠れなくなってしまいます。

もともと人の体はサーカディアンリズムとよばれる約25時間のサイクルで生活しています。

※最新の研究だと「約24時間11分」となっています。

くわしくはこちら>睡眠不足解消法は1日3回たった5分でOK!やる気スイッチもこれでオン

太陽の光を浴びるなどによって、24時間の生活に適応できるよう毎日リセットを繰り返しています。

このリセットがうまくできず、ズレが蓄積されることで体内時計の乱れが起こります。

4.生活習慣の乱れ

生活習慣が乱れてくると、体内時計が乱れて朝起きられなくなります。

生活習慣により体内時計が乱れる原因は3つです。

①夜更かし

体内時計が狂うだけでなく、自律神経のバランスも乱れてしまい夜に眠れなくなります。

大人になって注意する人がいなくなると、ついついやってしまいますよね。

②寝る直前までテレビ、スマホを見る

パソコンやスマホからはブルーライトと呼ばれる強い波長の光を放出しています。

この光を浴びると脳が覚醒し、寝つきが悪くなってしまい体内時計が乱れてしまいます。

子供なら親に怒られるのでもちろんできません。しかし、大人になると眠る直前までスマホを見る人が多いです。

逆に朝の寝起きが悪い人は起きてすぐにパソコンの光を浴びると体内時計がリセットされます。

※理想は太陽の光ですよ。

出典:※2

③睡眠前の食事

寝ている間は身体を休めておきたいのに、胃を動かさなければいけないので休息できません。

眠っているつもりでも身体は動いているので、寝ているのか起きているのか脳が判断できなくなり体内時計が狂ってしまいます。

子供と比べて大人は、残業で遅くなってしまうと遅い時間に食べてすぐに眠る。このような生活の人が多いです。

5.精神的要因

精神的要因のひとつはストレスです。

ストレスが自律神経の乱れを引き起こし、睡眠の乱れも引き起こします。

自律神経は交感神経と副交感神経で成り立っています。

- 交感神経……日中の活発な活動時に働きます

- 副交感神経……就寝前やリラックス時に働きます

夜眠くなっても、ストレスにより副交感神経に切り替わらず、交感神経優位のまま脳が活発な状態が続くと眠れなくなります。

何かとストレスの多い現代社会。大人になるとストレスを感じる機会が増えてしまいます。

6.低気圧

低気圧は空気が薄くなっている状態なので、身体にかかる圧力が低下してしまいます。

すると、血管が膨張し神経を圧迫するので興奮状態になってしまいます。

天候によって体調不良になることを“気象病”や“天気病”と呼ばれます。

気象病や天気病と呼ばれる症状だと片頭痛が有名です。

近畿大学理工学部生命科学科ゲノム情報神経学准教授西郷和真(さいごう・かずまさ)先生がHEALTHPRESSの記事で下記のように伝えています。

最近の論文では、片頭痛と気圧の変化についての報告がなされています(注1)。

その報告では、平年の平均気圧を1013 hPa(ヘクトパスカル)とすると、5〜10hPaの変動があると、頭痛が誘発される割合が最も多くなるというものでした(注2)。

ただし、気圧に敏感な人は、それ以下の変化でも頭痛が誘発されるようです。

また温度変化では、前日からの気温差が大きいと片頭痛を起こしやすいという報告(注3)や、湿度が上昇すると発症しやすい報告などがあります。

(注1)Kimoto K et al. Intern Med. 2011;50(18):1923-8.

(注2) Okuma et al. SpringerPlus (2015) 4:790

(注3)Yang et al. The Journal of Headache and Pain (2015) 16:49

引用:※3

7.低体温

寝ている間に深部体温(体の中心部の体温)を下げ、睡眠状態を作ります。

逆に、深部体温を上げることにより覚醒し目覚めます。

体温調節がうまくできない場合、睡眠の質が低下して朝起きられない原因になります。

子供は眠る前、体全身が熱くなります。眠るために必要なことなんです。しかし、大人になると体温が上がらず眠りの質が下がってしまいます。

夜はお風呂に入って1回体温を上昇させてから体温を下げていくと就寝しやすくなります。

病気が原因で起きられない場合

朝起きられない原因は生活リズムの狂いが原因になることが多いのですが、病気によって起きられない場合もあります。

1.睡眠相後退症候群(すいみんそうこうたいしょうこうぐん)(DSPS)

概日リズム睡眠障害のひとつ。睡眠時間が後ろにずれてしまう睡眠障害です。

無理に起きようとすると、頭痛や吐き気、食欲不振などの症状を引き起こします。

2.起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD )

自律神経失調症のひとつ。自律神経の乱れで、朝1日のスタートを切るための準備が整いにくくなります。

寝ている間に優位になる「副交感神経」から、朝活発に動くために「交感神経」への切り替えがうまくできず、身体がいつまでも夜モードのままになってしまいます。

3.肝臓の疲れ

肝機能が低下すると、体内の水分が不足し寝つきを悪くしたり、熟睡できなくしたりします。

肝臓は体内のさまざまな臓器と関わりがあるため、疲れを感じると全身の疲労につながります。

神経系とも深い関係があり機能が低下すると、

- 朝起きられない

- 熟睡できない

- 眠れない

などの症状を引き起こします。

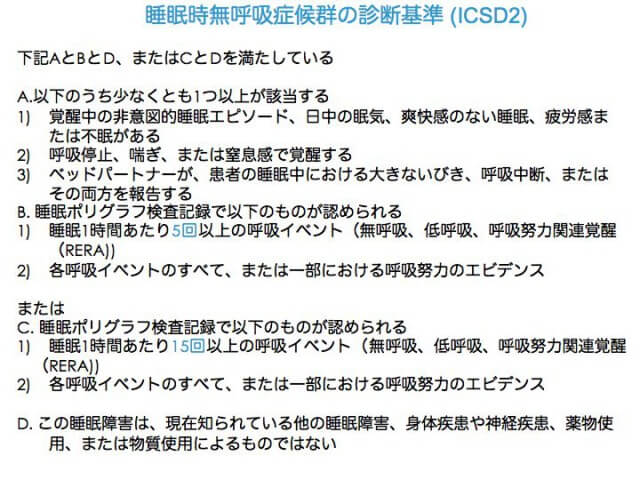

4.睡眠時無呼吸症候群(すいみんじむこきゅうしょうこうぐん) (Sleep Apnea Syndrome:SAS)

睡眠時何度も無呼吸の状態になる症状です。

お笑い芸人のWエンジンのチャンカワイさん、カンニング竹山さん、FUJIWARA藤本敏史さんなど芸能人でも多数のかたが診断されています。

成人男性の約3~7%、女性の約2~5%にみられます。

睡眠時無呼吸症候群の診断は、睡眠ポリソムノグラフィー検査をおこないます。

- 1回10秒以上呼吸が停止・・「無呼吸」

- 呼吸の量が50%以下に低下・・「低呼吸」

一晩の睡眠において1時間あたり、15回以上、無呼吸や低呼吸(AHI>15)を生じる場合、または睡眠1時間にあたり5回以上の無呼吸・低呼吸状態(AHI>5)があり、それに加えて日中の眠気、倦怠感、中途覚醒などの自覚症状を伴う場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。

引用:※4

「無呼吸」と「低呼吸」の1時間における回数で、

- 5回以上15回未満「軽度」

- 15回以上30回未満「中等度」

- 30回以上ある場合「重症」

判定されます。

睡眠時無呼吸症候群にもふたつの症状があります。

①閉そく性睡眠時無呼吸症候群

空気の通り道である気道が塞がり呼吸が止まるタイプ。

肥満やあごの小ささが原因です。

②中枢性睡眠時無呼吸症候群

脳の呼吸をつかさどる中枢の機能異常によって引き起こされるタイプ。

脳からの呼吸の指令が遅れることが原因です。

朝起きられないときに試したい9つの対処法

目覚まし時計を3つや4つセットしても起きられない……そんなあなたも違ったアプローチで目覚めをよくしませんか?

1.生活習慣の見直し

朝スッキリ起きるためには、それまでの生活習慣を見直してみましょう。

寝る1時間前には使用するのをやめておきましょう。

また、暴飲暴食も睡眠の質を下げてしまいますので、気をつけましょう。

起きる時間と寝る時間が毎日不規則だと、睡眠のリズムがつかみにくくなります。

大人になると仕事がある日は同じ時間に起きていると思いますが、休日もできれば同じ時間に起きるほうがよいです。

なるべく同じ時間に寝て起きるように心がけてください。

2.日光浴

朝に太陽の光を浴びると「今は朝だ!」と感じることができ、体内時計をリセットすることができます。

また、日光を浴びると「セロトニン」が分泌されるので、スッキリ目覚めることができます。

大人になると太陽の光を浴びることが本当に減ります。意識的に太陽の光を浴びましょう。

3.セロトニンを含む食べものを摂取

「セロトニン」は脳内で作られるため、食べものによって摂取することはできません。

しかし、「セロトニン」の原料となる「トリプトファン」を摂取することにより、体内に吸収され脳内で「セロトニン」に変化させることができます。

日経スタイルの記事には下記のように書かれていました。

日本伝統の、味噌汁やごはん、焼き魚などがそろった和の朝食は理想的です。

ポイントは、メラトニンの素となるトリプトファンとビタミンB6を同時に摂取できること。

トリプトファンは味噌などの大豆製品に、ビタミンB6は魚に多く含まれます。

大豆製品(豆腐・納豆・味噌・豆乳など)

乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズなど)

鶏卵、魚卵(タラコなど)

ナッツ類(アーモンド・クルミなど)

ゴマ、はちみつ、バナナ、白米など

魚類(サケ・サンマ・イワシ・マグロ・カツオなど)

ニンニク、牛レバー、鶏肉など

出典:※5

4.快眠サプリメントを試す

朝スッキリ目覚めるためには、しっかり眠る必要があります。

生活習慣など自分で改善することも大切ですが、どうしても眠れないときは、サプリに頼るのも有効な手段です。

5.軽い運動

身体を適度に疲れさせるだけでなく、リラックス効果もある軽い運動は、良質な睡眠をとるために有効です。

ウォーキングやストレッチなどを、毎日の生活の中に取り入れましょう。

激しい運動は「交感神経」を活発にし過ぎ、眠りの妨げになるので注意しましょう。

6.体温調節

もともと体温の低い人は、体温調節がうまくできません。

日ごろから体温を下げ過ぎないように注意する必要があります。

- シャワーで済まさず湯船につかる

- 身体を温める飲みものを選ぶよう心がける

- 冷房のかけすぎには注意する

など心がけてください。

7.夜食、寝酒を控える

夜食を食べると寝ている間も胃が活動し、深部体温が下がりきらず眠りが浅くなります。

同様に、アルコールは体内で分解する必要があり「交感神経」を優位にさせ、眠りが浅くなります。

大人になると寝酒をしたり、夜食を食べたり多くなりますよね。

寝る2.3時間前には、どちらも控えたほうがよいのですが、どうしても口寂しくなってしまったときは、

- ホットミルク

- ハーブティー

- ホットヨーグルト

など胃に負担をかけないものをオススメします。

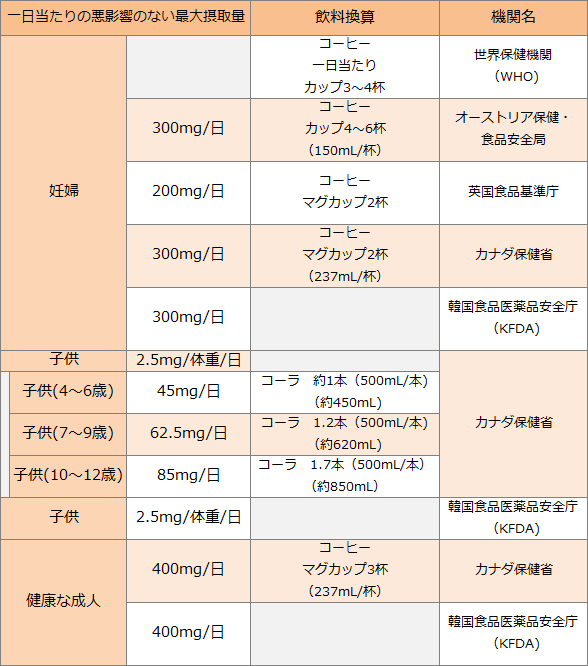

8.カフェインを控える

カフェインには覚醒作用があり、過剰に摂取すると夜の眠りに影響を及ぼします。

私は「朝の1杯や仕事の息抜きにコーヒーは欠かせない!」タイプです。

あなたはどうですか?

1日どのくらいの量ならカフェインを摂取しても大丈夫なのでしょうか?

日刊SPAの記事で深野真季子氏(管理栄養士・フードスペシャリスト)は、

欧州食品安全機関(EFSA)での推奨量は、健康な成人でも1日に400㎎程度まで。

未成年者や妊娠中の女性は、200㎎程度まで。

このようにコメントしています。

出典:※6

コーヒーカップ1杯につき、だいたい120㎎カフェインが含まれているので、1日3杯程度なら問題なく飲めそうですね!

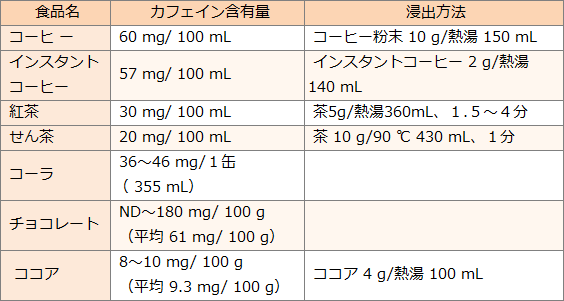

しかし、カフェインが含まれているのはコーヒーだけではありません。

- 紅茶

- せん茶

- コーラ

- 栄養ドリンク

- チョコレート

などにも、含有量はさまざまですがカフェインが含まれています。

飲みものを飲むときは少し気をつけたほうがよいですね。

出典:※7

9.病気だった場合の治療法

まずは自己判断せずにかかりつけの病院を受診しましょう。どういう治療をおこなうのか紹介します。

①睡眠相後退症候群

専門的な知識・治療が必要なため、睡眠の専門医に診てもらう必要があります。

睡眠時間をずらしていく

起きる時間を早くする、ではなく寝る時間を遅くします。

毎日寝る時間を遅らせていくことにより、希望する睡眠の時間まで合わせていきます。

光療法

朝2000~2500ルクスの光を浴びることにより、体内時計のリズムが戻り夜に眠くなります。

2週間ほど継続しておこなう必要があります。

②起立性調節障害

ストレが原因の場合が多く、メンタル面からのアプローチで症状が改善されやすい。

高校生までは小児科を、大人の場合は心療内科循環器科を受診するのがよいでしょう。

③肝臓の疲れ

油分の多い食事やアルコールを控え、抗酸化作用の多い食べもの摂取するよう心がけてください。

抗酸化作用には肝細胞が酸化してしまうのを防ぐ働きがあります。

- オルニチン……しじみ

- ビタミンC……ブロッコリー

- イソフラボン……納豆

- リコピン……トマト

などが抗酸化作用の多い食品です。

温めてあげるのも効果的です。

温めかたは、右わき腹から背中にかけて蒸しタオルなどをあて20分ほど置いておくだけです。

お酒好きな大人は、肝臓を休める日を作りましょう。

④睡眠時無呼吸症候群

肥満が原因の場合ダイエットを心がけてください。脂肪が軌道を圧迫してしまうからです。

あおむけ寝も、舌が軌道を塞いでしまうので横向きで寝るように寝かたを変えることをオススメします。

睡眠外来のある病院をまず受診してください。

まとめ

朝起きられない原因が様々ありましたが、あなたに当てはまるものはありましたか? 朝の目覚めがよくなると、1日の生活もよくなります。

簡単にできる改善法もご紹介していますので1度試してみてください。

病気の可能性がある場合、なるべく早く受診されることをオススメします。

朝起きられない原因は熟睡できていないことも考えられます。睡眠時無呼吸症候群では無くても、仰向けで寝ている場合息苦しく眠りが浅くなっているかもしれません。

横寝は体にイイですよ!

くわしくは>【医師推奨】寝る姿勢は横向きがいい!肩こりにならない快眠枕の作り方

画像引用:prtimes.jp※1

出典:ブルーライト研究会 ※2

引用:healthpress※3

引用:新橋スリープ・メンタルクリニック※4

出典:日経スタイル※5

出典:日刊SPA!※6

出典:東京都福祉保健局※7

コメント