私は第一子を妊娠した際、前置胎盤をかかえての出産を経験しました。

前置胎盤という病気をご存知でしょうか?

- 前置胎盤とはどんな病気なのか?

- 痛みは?出産方法は?

- そして入院生活を要するケースが多いのですが、どんな生活を送るのか?

この記事を読んでいる人は、あなた自身が、

「前置胎盤の疑いがあると言われた」

または、

「ご家族や友人に前置胎盤の疑いがある」

そういう人だと思います。

詳細な医学的な話は、インターネットや書籍でたくさん見つけることができます。だけど私のような経験者の話が見当たりません。

そこで今回は、3ヶ月もの入院生活をすごした私の実体験をもとに、前置胎盤のすべてをご紹介します。

前置胎盤での入院生活が壮絶すぎる!!

前置胎盤の確定診断はだいたい30週すぎ頃です。

確定診断されると、母体の状態に応じて入院生活を要する場合があります。

入院を必要とするケースとして

- お腹の張りがひんぱん

- 少量の出血がおこった事がある

- 万が一にそなえて、安静生活が必要だと判断された

どのケースでも一度入院すると、帝王切開での出産を終えるまで、退院することは非常にむずしいとされています。

私の場合、安定期すぎから「ひん回のお腹の張り」をすでに感じており、全部で「4回の少量出血を経験」していました。

そのため、27週の時には医師から「お腹に爆弾をかかえている状態」だといわれ、半強制的に入院することが決まってしまったのです。

赤ちゃんを出産し終えて退院の日を迎えるまで、単純計算しても約3カ月。

入院前日から涙が止まりませんでした。

前置胎盤の出血を抑えるためには、お腹の張りを最小限にとどめることが重要です。

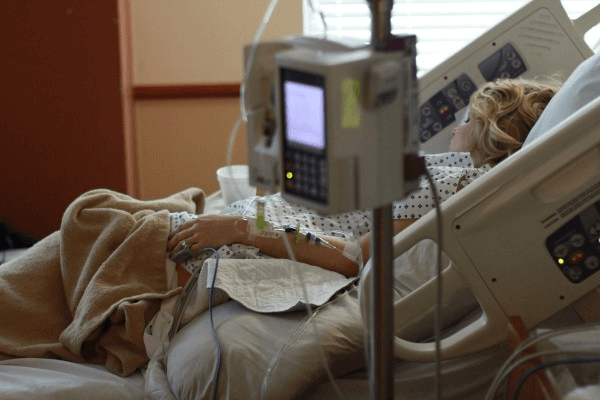

そのため、お腹の張り止め点滴を流し続けるのですが、この点滴が大きなストレスになります。

お腹の張り止め点滴の副作用……「手のふるえ」そして「はげしい動悸」

お腹の張りを抑えるにはとても効果的な薬剤ではありますが、そのぶん辛い副作用が出ます。

さらには「食事」、「トイレ」、「シャワー」、「就寝時」……あたり前にしていた日常生活に点滴がついて回ります。

これらの最低限の行動時以外は、基本ベッドの上で安静にすごさなくてはいけません。

私は金銭的に個室に入る余裕もありませんでした。そして、四人の大部屋で3ヶ月の入院生活をおくりました。

「面会時間」や、「医療スタッフの巡回」以外には、誰とも会話はありません。

カーテンで仕切られた部屋で同じ妊婦さんと言えども、他人との共同生活はストレス以外なにものでもありません。

- どれだけ安静にしていても、おこる可能性がある出血

- 退屈で仕方ない毎日

- 長期の安静生活で全身の筋力も落ちてしまいました

楽しいはずのマタニティライフを、まったく感じることはありませんでした。

前置胎盤をかかえての入院生活中に感じるささやかな「しあわせ」とは?

前置胎盤で入院中、

- 毎日がとにかく過酷でつらい

- 帰りたい

- 早く出産してしまいたい

そんなことばかりを考えていましたが、そんな入院中にもささやかな「しあわせ」を感じる時間がありました。

それは、「人と話ができる時間」です。

一日の大半は「孤独」との戦いです。

大部屋のメンバーと仲良くなったり、おしゃべりをしたりできるのかな?と考えている人もいるかもしれません。しかし、実際はほとんど接点がありません。

おたがい暗黙の了解で、顔をあわせるのをさけてしまいます。

- トイレや洗面に行くのも、誰かが移動したらベットで待機。

- 空いたと思った瞬間に、「自分がつかいます!」とカーテンの音でアピールします。

- そのため、顔をあわすといったら週に一度のシーツ交換の際に、部屋の外に移動するだけのほんの数分間でした。

とにかく誰かと話がしたい、医師でも看護スタッフでも家族でも友人でも。

つねにそんな気持ちでいっぱいになります。

私の入院していた病院では、「15時から20時までが面会時間」でした。

旦那や両親、親しい友人が会いに来てくれている時は本当に楽しくて、「あっ」という間に時間がすぎてしまいます。

もしも、入院中の友人や奥様がいる人は、ぜひコマメに面会へ行ってあげてくださいね。

入院生活を「ガンバる気力」にもなるはずですよ!

つらい入院生活を少しでも快適にすごすための3つのアイテム!

長期の入院生活を送っていると、どうしたら快適にすごせるのか考え始めます。

私が主人にお願いして持ち込んだ便利アイテムをお伝えしますね!

S字フック

基本ベッド上に安静をしいられますので、動かずに何でも手に届くようにしておく必要があります。

S字フックにエコバックを引っかけて、ベッドの柵にかけておけばすぐに取り出すことができます。

ワンセグケータイ

入院中はテレビを見ると気がまぎれます。

しかし、病院のテレビはお金がかかるので、ワンセグケータイを持っていくと好きなだけ見ることができますよ。

電波の関係でうつりが悪い場合もあります。そんな時は、看護婦さんに部屋移動をお願いすると空きしだいで移動することもできます。

窓際をお願いすれば快適にテレビが見られますよ。

おしりふきシート

おしりふきシートは思いのほか出番がありました。

赤ちゃん用のおしりふきをつかえば手や体も拭くことができます。

食事前の手拭きに使用したり、汗ふき用としても使えます。

入院中は毎日シャワーに入ることができない病院が多いため、気になる部分はおしりふきシートで清潔をたもちましょう。

雑誌やゲームなどの暇つぶしアイテム、おやつや飲み物などは差し入れとしていただくことが多かったので、自分では用意しませんでした。

ご紹介した3つのアイテムはぜひ準備しておくことをオススメします。

コンビニで差し入れを購入する場合、こちらの記事も参考になります。

くわしくはこちら>風邪の時の差し入れ20選はコンビニでも買える!そして3つのNG行動

前置胎盤の大出血とは?痛みは?予兆は?

医師や看護スタッフは、「前置胎盤の大出血」をもっとも恐れています。

前置胎盤の出血は何の予兆もなく突然始まるのです。

妊娠後期に入ると、どうしてもお腹の張りはひんぱんになります。

「動きすぎた」

「排便の時にお腹に力を入れてしまった」

「赤ちゃんの胎動」

ですら刺激になって、お腹の張りを起こすこともあります。

こんな小さな張りが引き金になって、出血を起こす可能性も十分にあります。

出血のひん度や量も人によってさまざまで、「ごくわずかな出血が数回起こる人」、「何リットルという大出血が起こる人」といます。

しかし、出血が起こる際に目立った痛みも何もないので、「いつ起こるのか」を予測する事は、ほぼ不可能です。

大出血が起こった場合は迷わず救急車を呼びましょう。そして≪前置胎盤です≫とかならず伝えることがポイントです。

前置胎盤は医師から最も恐れられている病気

妊娠すると正常の場合、子宮口から一番遠い部分に胎盤が作られます。

胎盤はご存知のとおり、「ママとお腹の中の赤ちゃんとの大切なパイプの役割」をはたし、栄養や血液などを送り続けています。

そして陣痛がはじまると子宮の収縮が起こり、赤ちゃん→胎盤という順序で体の外へ出ることによって無事出産が終了します。

しかし、前置胎盤は真逆の状態をいいます。

胎盤が子宮口の一部、もしくは大部分をおおってしまい、小さなお腹の張りや陣痛が起こってしまうと胎盤と子宮口のすき間にズレが生じ、大出血を引き起こす可能性が非常に高くなります。

そして前置胎盤になった場合、経腟分娩(けいちつぶんべん)は不可能で帝王切開での出産方法が必須条件になります。

帝王切開の際も、通常の場合とはことなり出血量が増える傾向があるため、危険度が高くなります。

私が前置胎盤かも?と医師から伝えられた時は、妊娠24週頃でした。

医師からは前置胎盤のくわしい説明は受けておらず、話し口調もあまりにも軽かったため、大したことはないだろうと軽くとらえていました。

「出血に気をつけてね」と注意はされていましたが、仕事も毎日していましたし、前置胎盤の恐ろしさを知りませんでした。

前置胎盤の本当の怖さを知ったのは、ごくわずかな出血が起こってからはじめて前置胎盤というワードをインターネットで検索した時でした。

まとめ

前置胎盤は発生率の非常に低い病気だと言われています。

しかし、可能性はゼロではないため「妊活を始めようと考えている人」、既に「前置胎盤の疑いがある人」も、どんな病気なのかを把握しておくべきだと思います。

そして万が一、前置胎盤になったとしても、きっと乗り越えることができます!

無事に赤ちゃんが産まれてくることをイメージしてがんばりましょう!

入院生活は本当につらい毎日になります。もし、あなたが入院するなら雑誌アプリをスマホに入れておくととっても便利ですよ。

くわしくはこちら>ファッション雑誌読み放題アプリ3つを比較。女性誌に特化するかドラマも視聴するか

コメント

私も先月の19日に前置胎盤の診断を受けました。そして、色々なイベントを目の前に気持ちは焦り、ベビー用品の買い物とか、上の子供とのお出かけを優先してしまい(事の重大さがわからずに)診断を受けた2日後、微量の出血でしたが、緊急入院となりました。改めて前置胎盤について知り、こうやって体験談を拝見する事ができて、これからの長い入院生活がいかに大切なものになるか実感できました!たくさんの情報や体験談ほんとに有り難うございます。

Halu mama様

コメントありがとうございます。

>これからの長い入院生活がいかに大切なものになるか実感できました!たくさんの情報や体験談ほんとに有り難うございます。

入院中は大変なことも多いと思いますが、少しでも参考になったようでうれしく思います。

お腹のベビーと、ご家族で入院生活を乗り切ってくださいね。

この記事を読んで励まされたり、色々な面での不安が解消されました。あと2ヶ月半、ベビーと繋がっている日々を大切に、会える日を待ち焦がれながら頑張ります(* >ω<)